犬の問題行動

排泄の問題行動

飼い主の方が思われる排泄に関する排泄の問題行動の原因は多くあり、単独ではなく複合していたり、1つの原因が他の原因を誘発していることもあります。原因を見つけ対処する必要があります。1.雄によるマーキング

雄として強靱な犬が子孫を残すという原理から、なわばりとしての行為のためのマーキングです。

行動的な特徴としては、直立したもの(壁、柱、家具など)により少量の尿を高い位置にマーキングします。足を上げるのは、高い位置にマーキングできる犬が大きくて強いというアピールで、少し出すのは、縄張りが広いというアピールのため多くの場所にマーキングするために少しずつ出します。

対処

去勢手術は原因を特定せずに手術を実施した場合、排泄における問題行動の改善率は約50%です。手術直後に問題解決するものから、6ヶ月後に問題解決を見るものまで効果が現れるまで幅があります。

去勢手術では、雄特有の尿臭は軽減されます。

他の原因が考えられない、雄犬のみとのけんか、雌犬を求めての脱走、雌の発情期のみに反応、腰を振るなど、雄特有の他の問題行動が見られる場合には、対処法として有効と思われます。

2.その物体がじゃま

家具等を新しく移動させたり、設置した場合、そのものに排泄する。

対処

元の位置に戻す。排泄して困る場所に立ち入らせない等の環境改善。

去勢手術で改善が見られる場合があります。

3.主な生活場所とトイレが近い

上の写真は一般的にペットショップで子犬とセットで販売されている商品で生活しているスタイルです。

子犬は生後3週間頃から主な生活場所から離れたところで排泄をする習性があり、購入した時点ではほとんどが生後3週間経過しており、遺伝的・本能的になじまない状態になってすます。このような場合、我慢しケージから出した時点で他の場所で排泄したりします。体に排泄物が付いたままでも違和感のない犬に育つ危険性もあります。

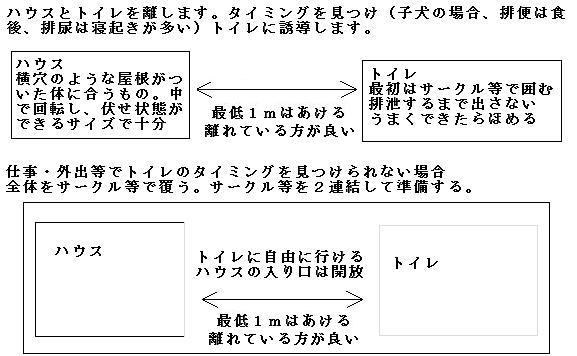

対処

4.我慢してお漏らし

トイレのしつけでしかってはいけません。しかってうまくいくのなら問題行動はすでに解決済みのはずです。その場所へ連れて行ってしかるという方法を時々ききますが、その場所がいけないと解釈するよりも、排泄自体をしかられたと解釈する犬がほとんどです。結果、我慢しておもらし、さらにしかられる、または、しかられないよう見えないところで排泄という悪循環に陥ってしまいます。

3.の主な生活場所とトイレが近いがスタートで、しかられて我慢してお漏らしの問題へつながるケースももよく見られます。

対処

しからない。排泄して困る場所に立ち入らせない等の環境改善。

5.しかられた腹いせ

4.「我慢しておもらし」の性格的に強い犬のパターンです。抗議の姿勢を排尿することでアピールします。

対処

しからない。排泄して困る場所に立ち入らせない等の環境改善。

6.材質が似ていて区別が付かない

たとえば古タオルなど、トイレに使用している材質が一般の日用品と似ている場合、間違えて選択後の普通のタオルなどへ排泄してしまう場合があります。

対処

トイレの素材に日用品と類似している物を使用しない。

類似している物を付近に置かない

7.(いわゆる)嬉ション

喜んでいる場合に漏れてしまう。

対処

特別な対処法はなく、極端な喜びをおさえる一般的な抑揚のコントロールで対処します。一般的には、大人になると改善します。

8.(いわゆる)怖ション

恐怖心により漏れてしまう。

対処

特別な対処法はなく、恐怖の対象が何かを特定し、怖がる必要がないことを教える訓練をします。別記します(現在準備中)。

8.分離不安症

分離不安症とは、犬が飼い主から引き離されて過度のストレスにより過剰な吠え、不適切な排泄および破壊行動が起こることの総称です。

診断、対処法(治療)に関しては別記しています。

9.膀胱炎等の病気

泌尿器系の病気により、漏れるという症状が問題行動として認識されている場合もあります。

治療に関しては、診断により異なります。

まとめ

トイレは寝床、食餌場所とは離れたところへ。

失敗をしからない。失敗しない環境作りか、常に観察、予兆を見つけ対処。

特別な対処法治療法を必要としている原因もあるので、改善しない場合は診断を受けてください。

分離不安症

分離不安症とは、犬が飼い主から引き離されて過度のストレスにより過剰な吠え、不適切な排泄および破壊行動が起こることの総称です。この症状を持っている犬は実際に約10%はいるようですが、獣医師の間でも病気として認識されるようになったのは比較的最近のことで、飼い主さんが異常であるとか病気の一部であるという認識を持っている方は少なく、見逃しやすいものといえます。

1 原因

飼い主と犬との関係があまりに強く、いわゆる「親離れ、子離れ」ができていない状態によるもの。

2 症状

留守中 破壊行動

トイレ以外での排泄

過剰な吠え

在宅時 飼い主につきまとう

注意をひこうとする

外出準備時の不安

帰宅時の異常歓喜

診断は犬の行動、環境、症状を総合的に判断と手行いますが、上記7つの症状のうち4以上該当すれば分離不安症であると考えられます。

3 対処法

行動療法は犬が自立することが重要で、特に飼い主の意識は重要です。「可愛い子には旅をさせろ」的意識が実践できるかどうかが成果を分けます。飼い主が犬に対する感情を抑え、犬を自立させ、一人でいることに慣れさせるか、飼い主が問題行動を我慢するか、の究極の選択といえます。

在宅時と留守中のギャップが大きいと症状を悪化させます。

無視

外出前に犬に注意を払わない様にします。

帰ってきても犬が静かになるまて犬を無視します。

問題行動があった場合も、犬を叱らない様にします。

飼い主のリーダーシップ

犬と遊ぶときは、あくまでも飼い主主導で行います。

疑似外出

外出しないのにコートを着たり、鍵を持ったり、犬に「行って来ます」といったりし、外出と不安が直接結びつかないようにします。

吠えに関して音楽をかけておくと、気をそらすという点で、一時的な効果はあると思われますが、原因を除去する手法ではない対症療法であるので、時間がたてば、効果が減弱していく可能性は高いと思われます。

また、おもちゃ等のお気に入りを渡せば、その時点で問題行動は止まる可能性は高いのですが、お気に入りをもらうために問題行動を起こすことが得であると判断すれば、問題行動がさらにエスカレートする危険をはらんでいます。

家の中で自由にできるということは何をしても良いという勘違いが起き、また、逆に守らなければならないなわばり自体も大きくなり、犬自身の負担も増えます。従って、ハウスを覚えてもらい、そこで静かにしてもらうという方法が現実的ではあります。結果として破壊行動を起こす場所に物理的に行けない訳ですから、破壊行動も起こせなくなります。 ただし、ハウスが牢獄にならないようにハウスの訓練をしっかりすることが重要です。

上記行動療法で50%の犬に改善が認められます。

また、薬物療法を行動療法とセットで行うことにより70〜90%の犬に改善が見られます。 治療・詳細については直接ご来院の上診断治療を受けてください。

Taniguchi small animal Clinic谷口動物病院

〒851-2127

長与町高田郷1800-10

TEL 095-855-1237